흐멜니츠키 봉기

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

흐멜니츠키 봉기는 1648년 우크라이나에서 일어난 대규모 반란으로, 폴란드-리투아니아 연방의 지배에 저항하여 발생했다. 이 봉기는 보흐단 흐멜니츠키가 이끌었으며, 우크라이나 코사크와 농민들이 주축이 되어 폴란드 귀족, 가톨릭 성직자, 유대인 등을 공격했다. 봉기는 조브티 보디 전투, 코르순 전투 등 일련의 전투로 전개되었으며, 코사크는 승리를 거두며 자치 영역을 확보했다. 그러나 봉기는 주변 국가의 개입과 내부 분열로 인해 장기화되었고, 결국 러시아의 영향력 아래 놓이게 되었다. 흐멜니츠키 봉기는 동유럽 역사에 큰 영향을 미쳤으며, 우크라이나 민족 정체성 형성의 중요한 계기가 되었지만, 동시에 유대인을 비롯한 많은 사람들에게 큰 피해를 입혔다.

더 읽어볼만한 페이지

- 자포리자 카자크 - 헤트만국

헤트만국은 17세기 중반부터 18세기 중반까지 우크라이나 영토에 존재했던 코사크 자치 국가로, 보흐단 흐멜니츠키의 봉기로 폴란드-리투아니아 연방에서 독립을 선언하고 헤트만을 중심으로 체제를 구축했으나, 러시아 제국의 보호 아래 자치권이 축소되다 1764년 러시아 제국에 병합되어 멸망했다. - 유럽의 민족에 관한 사이드바 - 푸가초프의 난

푸가초프의 난은 1773년부터 1775년까지 예멜리얀 푸가초프가 표트르 3세를 사칭하며 농노제에 불만을 품은 농민과 코사크를 규합하여 일으킨 대규모 반란으로, 정부군의 진압으로 푸가초프가 처형되며 종결되었다. - 유럽의 민족에 관한 사이드바 - 보흐단 흐멜니츠키

보흐단 흐멜니츠키는 17세기 우크라이나의 카자크 헤트만이자 흐멜니츠키 봉기의 지도자로서 폴란드-리투아니아 연방에 대항하여 봉기를 일으켰으며, 러시아의 보호를 받는 페레야슬라프 조약을 체결하는 등 우크라이나 역사에 큰 영향을 미쳤으나 그에 대한 평가는 엇갈린다.

2. 배경

1569년 루블린 연합으로 리투아니아 대공국이 지배하던 루테니아 남부 지역이 폴란드-리투아니아 연방의 폴란드 왕관에 귀속되었다. 이 지역은 키예프 루스 시대부터 폴란드와 다른 민족, 종교, 언어를 가지고 있어 폴란드의 통제가 쉽지 않았다. 폴란드는 폴란드화 정책을 통해 현지 귀족을 가톨릭으로 개종시키고 폴란드어를 사용하도록 강요했다.[6]

가톨릭교회의 팽창은 1596년 브레스트 연합에서 절정에 달했는데, 이는 우크라이나, 폴란드, 벨라루스의 동방 정교회 자치권을 유지하면서 교황과 연합하려는 시도였다. 많은 코사크들이 우니아트 교회에 반대했지만, 자치권 개념은 보흐단 흐멜니츠키의 군사 작전 중에 강력하게 나타났다.

1648년 당시 폴란드-리투아니아 연방은 주변국들이 전쟁이나 내정 문제로 어려움을 겪는 동안, "폴란드-리투아니아 공화국의 황금기"를 누리며 번영했다. 그러나 내부적으로는 국왕의 권위가 약하고 부패가 만연했으며, 귀족과 평민 간의 권리 차이가 컸다. 특히 우크라이나에서는 1638년 이후 우크라이나 코사크의 권리가 박탈되면서 반란의 요인이 커졌다.

보흐단 흐멜니츠키는 예수회 대학에서 교육받은 지식인이자[44] 뛰어난 군인이었다. 1647년 폴란드 귀족에게 영지를 빼앗기고 가족을 잃는 사건을 겪은 후,[43] 1648년 자포로지아 시치에서 코사크를 규합하여 헤트만으로 선출되었다.

2. 1. 폴란드-리투아니아 연방의 지배

1569년 루블린 연합에 따라 리투아니아가 지배하던 남부 루테니아의 볼히니아, 포돌리아, 브라츠와프, 키예프 대표구가 폴란드-리투아니아 연방을 구성하는 합의에 따라 폴란드 왕관에 귀속되었다. 폴란드 왕국은 이미 루테니아인의 땅인 리비우 및 벨즈 대표구를 지배하고 있었고, 이 지역들은 합쳐져 폴란드 왕국 소폴란드 주를 형성하게 되었다.[6]

1572년 왕령에 따라 지역 귀족들에게 공식적으로 ''Rzeczpospolita'' 내에서 완전한 권리가 부여되었지만,[6] 시의회에서는 이를 종종 무시했으며, 귀족과 시민 모두 로마 가톨릭으로 개종하고 폴란드어를 사용하라는 엄청난 압력을 받았다.[6] 폴란드 문화의 이러한 동화는 루테니아 귀족들을 하층민, 특히 가톨릭교와 폴란드화에 완강하게 저항한 코사크들로부터 소외시켰다.[6] 이는 루테니아 출신의 강력하고 전통적으로 영향력 있는 대공 가문, 그중에서도 비슈니오비에츠키, 차르토리스키, 오스트로그스키, 상구슈코, 즈바라스키, 코레츠키, 자슬라프스키 등이 더 많은 권력을 얻고 더 많은 토지를 모아 거대한 대농장을 만들었던 것과 관련하여 특히 중요했다. 이 ''슈략타''는 상류층 폴란드 대귀족의 행동과 함께, 반종교개혁 선교사 활동과 영지를 관리하기 위한 유대인 아렌다토르의 사용을 통해 하층 루테니아인들을 억압했다.

1448년 모스크바 대공국이 교회 권력을 장악하면서 현지 동방 정교회 전통에도 영향을 미쳤다. 북쪽의 성장하는 러시아 국가는 키예프 루스의 남쪽 땅을 얻으려고 했고, 콘스탄티노폴리스 함락과 함께 모스크바 및 전 러시아 대주교가 이제 러시아 교회의 수장이라고 주장하며 이 과정을 시작했다.

가톨릭교회의 팽창주의 압력은 1596년 브레스트 연합에서 절정에 달했는데, 이 연합은 오늘날 우크라이나, 폴란드, 벨라루스의 동방 정교회의 자치권을 유지하기 위해 로마 주교와 연합하려고 했다. 많은 코사크들도 우니아트 교회에 반대했다. 모든 사람들이 하나의 교회 아래 연합한 것은 아니었지만, 자치권의 개념은 이 지역 사람들의 의식 속에 심어졌고, 보흐단 흐멜니츠키의 군사 작전 중에 강력하게 나타났다.

16세기 말부터 17세기 전반까지 우크라이나는 폴란드-리투아니아 공화국의 지배하에 있는 폴란드 왕국의 지배를 받았다. 이 지역에서는 키예프 루스 시대 이래로 폴란드 본토와 다른 민족(우크라이나인), 종교(정교회), 언어(우크라이나어)가 존재했기 때문에 폴란드 왕국으로서는 통제하기 어려운 곳이었다. 그래서 폴란드는 동화 정책을 추진하여 현지 귀족을 적극적으로 폴란드화하고, 폴란드의 가톨릭교회와 우크라이나의 정교회를 브레스트 연합으로 합병하여 동방 의례 가톨릭교회의 일파인 우크라이나 동방 가톨릭교회를 설립함으로써 종교 문제를 해결하려고 했다. 이러한 폴란드의 정책에 반기를 든 것은 우크라이나 코사크였지만, 1620년대-1630년대의 그들의 봉기는 폴란드 정부군과 귀족군에 의해 진압되었다.

1648년 당시 폴란드-리투아니아 공화국은 유럽의 강대국 중 하나였다. 서쪽의 독일(신성 로마 제국)과 북쪽의 스웨덴은 1618년부터 1648년까지의 30년 전쟁에 몰두하고 있었고, 동쪽의 모스크바 국가(러시아 차르국)는 혼란의 시대와 스몰렌스크 전쟁에서 회복되지 못하고 있었으며, 남쪽의 오스만 제국은 예니체리의 반란과 경제 문제에 시달리고 있었다. 그에 반해 폴란드-리투아니아 공화국은 발트해에서 흑해까지 펼쳐지는 광대한 영토를 가지고 있었고, 러시아 차르국과 오스만 제국과의 전투에서 연속적으로 승리를 거두었으며, 경제와 문화가 번영하여 17세기 전반은 "폴란드-리투아니아 공화국의 황금기"라고 불릴 정도로 전성기를 누리고 있었다.

그러나 표면적으로는 견고해 보였던 폴란드-리투아니아 공화국이었지만, 국가의 내정 제도는 부패해 있었다. 전통적으로 폴란드-리투아니아 공화국의 국왕의 권위가 낮았던 데다가, 17세기 이후 중앙과 지역의 행정 기관에서는 부패가 만연하고, 국가에 대한 슈략타(귀족)의 의무 의식이 희박해지면서, 정부와 군에서는 실력의 유무에 관계없이 인맥을 이용한 인사가 이루어졌다. 더욱이, 법률상으로는 지배 계급인 귀족과 피지배 계급인 비귀족 사이에 "폴란드는 귀족에게는 천국이고, 농민에게는 지옥이다"라고 읊어질 정도로 현저한 권리의 차이가 존재했다. 귀족 지주들은 경제 발전을 위해 농민을 농노로 만들어 광대한 농장에서 일하게 하고, 농장 경영을 외국인인 유대인, 아르메니아인, 독일인 등에게 맡겼다. 이러한 여러 문제는 폴란드 왕국 본토에서 멀리 떨어진 우크라이나에서 더욱 심각해져서 민중의 불만이 쌓여갔다. 거기에 군인 자격과 자치권을 가지고 있던 수만 명의 우크라이나 코사크는 1638년 반란 실패 이후 폴란드 왕국과 현지 귀족의 정책에 의해 농노화되어 권리가 박탈되었기 때문에, 우크라이나에서는 큰 규모의 반란이 일어날 요인이 완전히 갖추어져 있었다.

2. 2. 사회적, 민족적, 종교적 갈등

1569년 루블린 연합에 따라 리투아니아가 지배하던 남부 루테니아의 볼히니아, 포돌리아, 브라츠와프, 키예프 대표구가 폴란드-리투아니아 연방(''Rzeczpospolita'')을 구성하는 합의에 따라 폴란드 왕관에 귀속되었다.[6] 폴란드 왕국은 이미 루테니아인의 땅인 리비우 및 벨즈 대표구를 지배하고 있었으며, 이 지역들은 합쳐져 폴란드 왕국 소폴란드 주를 형성하게 되었다.16세기 말부터 17세기 전반까지 우크라이나는 폴란드-리투아니아 공화국의 지배를 받았다. 이 지역은 키예프 루스 시대부터 폴란드 본토와 다른 민족(우크라이나인), 종교(정교회), 언어(우크라이나어)가 존재했기 때문에 폴란드 왕국으로서는 통제하기 어려운 곳이었다.

1572년 왕령에 따라 지역 귀족들에게 공식적으로 ''Rzeczpospolita'' 내에서 완전한 권리가 부여되었지만,[6] 시의회에서는 이를 종종 무시했으며, 귀족과 시민 모두 로마 가톨릭으로 개종하고 폴란드어를 사용하라는 압력을 받았다.[6] 폴란드 문화의 이러한 동화는 루테니아 귀족들을 하층민, 특히 가톨릭교와 폴란드화에 저항한 코사크들로부터 소외시켰다.[6]

이는 루테니아 출신의 비슈니오비에츠키, 차르토리스키, 오스트로그스키, 상구슈코, 즈바라스키, 코레츠키, 자슬라프스키 등 강력하고 전통적인 대공 가문들이 더 많은 권력과 토지를 모아 거대한 대농장을 만들었던 것과 관련하여 특히 중요했다. 이 ''슈략타''는 상류층 폴란드 대귀족의 행동과 함께, 반종교개혁 선교사 활동과 영지를 관리하기 위한 유대인 아렌다토르의 사용을 통해 하층 루테니아인들을 억압했다.

이에 폴란드는 동화 정책을 추진하여 현지 귀족을 폴란드화하고, 폴란드의 가톨릭교회와 우크라이나의 정교회를 브레스트 연합으로 합병하여 동방 의례 가톨릭교회의 일파인 우크라이나 동방 가톨릭교회를 설립함으로써 종교 문제를 해결하려고 했다. 이러한 폴란드의 정책에 우크라이나 코사크는 반기를 들었지만, 1620년대-1630년대의 봉기는 폴란드 정부군과 귀족군에 의해 진압되었다.

1448년 모스크바 대공국이 교회 권력을 장악하면서 현지 동방 정교회 전통에도 영향을 미쳤다. 북쪽의 러시아 국가는 키예프 루스의 남쪽 땅을 얻으려고 했고, 콘스탄티노폴리스 함락과 함께 모스크바 및 전 러시아 대주교가 러시아 교회의 수장이라고 주장하며 이 과정을 시작했다.

가톨릭교회의 팽창주의 압력은 1596년 브레스트 연합에서 절정에 달했는데, 이 연합은 오늘날 우크라이나, 폴란드, 벨라루스의 동방 정교회의 자치권을 유지하기 위해 로마 주교와 연합하려고 했다. 많은 코사크들도 우니아트 교회에 반대했다. 모든 사람들이 하나의 교회 아래 연합한 것은 아니었지만, 자치권의 개념은 이 지역 사람들의 의식 속에 심어졌고, 보흐단 흐멜니츠키의 군사 작전 중에 강력하게 나타났다.

2. 3. 코사크의 불만

16세기 말부터 17세기 전반까지 우크라이나는 폴란드-리투아니아 공화국의 지배를 받았다. 이 지역은 키예프 루스 시대부터 폴란드 본토와 다른 민족(우크라이나인), 종교(정교회), 언어(우크라이나어)를 가지고 있었기 때문에 폴란드는 동화 정책을 추진했다. 현지 귀족을 폴란드화하고, 브레스트 연합을 통해 우크라이나 정교회를 가톨릭과 통합하려 했다. 이러한 정책에 코사크들이 반발했지만, 1620년대와 1630년대의 봉기는 폴란드 정부군과 귀족군에 의해 진압되었다.1648년 당시 폴란드-리투아니아 공화국은 유럽의 강대국 중 하나였다. 주변국들은 전쟁이나 내정 문제로 어려움을 겪고 있었지만, 폴란드-리투아니아 공화국은 발트해에서 흑해까지 광대한 영토를 가지고 있었고, 경제와 문화가 번영하여 "폴란드-리투아니아 공화국의 황금기"라고 불릴 정도였다.

그러나 폴란드-리투아니아 공화국의 내정 제도는 부패해 있었다. 국왕의 권위가 낮았고, 중앙과 지역 행정 기관에서는 부패가 만연했으며, 귀족(슐라흐타)의 국가에 대한 의무 의식도 희박했다. 정부와 군에서는 인맥을 이용한 인사가 이루어졌다. 또한, 귀족과 비귀족 사이에는 "폴란드는 귀족에게는 천국이고, 농민에게는 지옥이다"라고 읊어질 정도로 권리 차이가 컸다. 귀족 지주들은 농민을 농노로 만들어 광대한 농장에서 일하게 하고, 농장 경영을 외국인에게 맡겼다. 이러한 문제는 우크라이나에서 더욱 심각했고, 1638년 이후 코사크의 권리가 박탈되면서 반란의 요인이 갖추어졌다.

보흐단 흐멜니츠키는 루테니아 출신의 우크라이나계 소귀족으로, 예수회 리비우 대학에서 인문학과 라틴어를 공부했고, 등록 코사크 장교로 복무했다. 1620년대부터 1630년대까지 여러 전투에 참전했고, 1646년에는 프랑스 측 용병 코사크 사령관으로 30년 전쟁에 참전하기도 했다. 그는 지식인이자[44] 뛰어난 군인이었기 때문에 우크라이나 코사크 사이에서 존경받았다.

흐멜니츠키 봉기의 계기는 1647년의 사건이었다. 폴란드계 대귀족 코니에츠폴스키 가문의 가신인 다니엘 차프린스키가 흐멜니츠키의 영지를 습격하여 그의 저택을 불태우고 아들들을 때려 죽였으며, 애인을 빼앗았다.[43] 흐멜니츠키는 국왕에게 고소했지만 패소했고, 반란을 꾀하다 감옥에 갇혔다. 그러나 감옥 경비대장의 도움으로 탈옥하여 1647년 12월 우크라이나 코사크의 근거지인 자포로지아 시치로 도망쳤다. 1648년 2월, 흐멜니츠키는 현지 코사크와 합류하여 감시병들을 살해하고 사치를 확보하여 헤트만으로 선출되었다.

3. 보흐단 흐멜니츠키의 등장

보흐단 흐멜니츠키는 귀족 가문 출신으로, 리비우의 예수회 학교를 다닌 것으로 추정된다. 22세에 아버지를 따라 폴란드-리투아니아 연방에 복무하며 몰다비아 귀족 전쟁에서 오스만 제국과 싸웠다. 콘스탄티노플에서 포로 생활을 한 후, 등록 코사크로 고향에 돌아와 자신의 후토르(농장)인 수보티우에 정착했다. 그는 헤트만 스타니스와프 코니에츠폴스키를 위한 원정에 참여하고, 바르샤바에서 블라디스와프 4세 바사 국왕에게 사절단을 이끄는 등 코사크 내에서 존경받았다.[7]

그러나 헤트만 코니에츠폴스키의 영지 상속자인 알렉산데르 코니에츠폴스키가 흐멜니츠키의 토지를 빼앗으려고 시도하면서 그의 삶은 바뀌었다. 1647년 치히린의 스타로스타(지역 왕실 행정 책임자) 다니엘 차플린스키가 코니에츠폴스키를 대신하여 흐멜니츠키를 공개적으로 괴롭히기 시작했다. 두 차례에 걸쳐 수보티우에 습격이 가해져 재산 피해가 발생했고, 아들 유리는 심하게 구타당했다. 흐멜니츠키는 바르샤바로 가서 국왕에게 도움을 요청했지만, 국왕은 귀족의 의지를 거스를 힘이 없었다.[7]

폴란드 관리들로부터 지원을 받지 못한 흐멜니츠키는 코사크 친구들과 부하들에게 의지했다. 폴란드인들에게 부당하게 대우받는 코사크의 사례는 시치 전체에서 지지를 얻었다. 1647년 가을, 흐멜니츠키는 우크라이나 전역의 코사크 지도자들과 회담을 가졌다. 그의 활동은 폴란드 당국의 의심을 샀고, 체포되었으나 폴코우니크(대령) 미하일로 크리체프스키의 도움으로 탈출하여 자포리지야 시치로 향했다.[7]

당시 코사크들은 폴란드-리투아니아 연방과 오스만 제국 간의 평화 조약으로 인해 해적 활동이 금지된 것에 불만을 품고, 오스만 제국에 대한 공격을 재개하려 했다. 흐멜니츠키는 코사크 보병과 크림 타타르 기병을 결합하면 균형 잡힌 군사력을 확보할 수 있다고 생각했다.[8]

1648년 1월 25일, 흐멜니츠키는 400~500명의 코사크를 이끌고 자포로지아 시치로 향했고, 시치에 도착하자 그의 연설과 외교술은 억압받던 루테니아인들의 마음을 사로잡았다. 코사크 라다는 그달 말 그를 헤트만으로 선출했다. 흐멜니츠키는 크리미아에 사절을 보내 타타르들에게 연방에 대한 공동 공격을 제안했다.

1648년 4월, 봉기 소식이 연방 전역에 퍼졌다. 연방의 대왕관 헤트만 미콜라이 포토츠키와 야전 왕관 헤트만 마르친 칼리노프스키는 예레미 비슈니오비에츠키로부터 추가 병력을 모으지 않고 3,000명의 병사를 흐멜니츠키에게 보냈다. 흐멜니츠키는 조브티 보디 전투에서 적과 만났는데, 이 전투에서 등록 코사크 상당수가 흐멜니츠키 쪽으로 충성을 바꾸었다. 이 승리는 이어 코르순 전투에서 연방군을 격파하는 것으로 이어졌고, 포토츠키와 칼리노프스키는 타타르들에게 사로잡혔다.[9]

폴란드는 국왕 블라디스와프 4세 바사의 사망으로 지도자 없이 혼란에 빠졌고, 흐멜니츠키의 군대는 서쪽으로 진군하여 빌라 체르크바에서 멈추고 폴란드 왕관에 등록 코사크 수 증가, 정교회 신자들로부터 빼앗긴 교회의 반환, 5년 동안 지급되지 않은 코사크 임금 지급 등을 요구했다.

흐멜니츠키는 필리야프치 전투에서 농민 반란에 합류하도록 하여 폴란드군에 타격을 입혔다. 이후 그는 리비우를 2주 동안 포위한 후 200000red gulden을 받고 물러났으며, 자모시치 포위 공격을 시작하여 새로운 폴란드 국왕 얀 2세 카지미에시의 선출 소식을 들었다. 얀 2세 카지미에시는 흐멜니츠키에게 코사크와 정교도에게 특권을 부여할 것을 약속하는 편지를 보냈고, 흐멜니츠키는 이에 따라 군사 행동을 중단했다. 1648년 크리스마스에 키이우에 개선 입성하여 "모세, 구세주, 구원자"로 칭송받았다.

1649년 2월, 페레야슬라우에서 협상하는 동안 흐멜니츠키는 자신이 "루스의 유일한 전제군주"이며 우크라이나, 포돌리아, 볼히니아에 충분한 권력을 가지고 있다고 선언했다.[10] 빌뉴스 찬사시(1650~1651)는 "폴란드에서는 얀 2세 카지미에시 바사 국왕이지만, 루스에서는 보흐단 흐멜니츠키 헤트만이 있습니다."라고 칭송했다.[11]

3. 1. 흐멜니츠키의 배경

보흐단 흐멜니츠키는 리비우의 예수회 학교를 졸업했을 것으로 추정되는 귀족 가문 출신이다. 그는 22세에 아버지를 따라 폴란드-리투아니아 연방에 복무하며 몰다비아 귀족 전쟁에서 오스만 제국과 싸웠다. 콘스탄티노플에서 포로 생활을 한 후, 등록 코사크로 고향에 돌아와 아내와 여러 자녀와 함께 자신의 후토르(농장)인 수보티우에 정착했다.[7] 헤트만 스타니스와프 코니에츠폴스키를 위한 원정에 참여하고, 바르샤바에서 블라디스와프 4세 바사 국왕에게 사절단을 이끄는 등 코사크 내에서 존경을 받았다.그러나 알렉산데르 코니에츠폴스키가 흐멜니츠키의 토지를 빼앗으려 시도하면서 그의 삶은 바뀌었다. 1647년 치히린의 스타로스타(지역 왕실 행정 책임자) 다니엘 차플린스키는 코니에츠폴스키를 대신하여 흐멜니츠키를 공개적으로 괴롭히기 시작했다. 수보티우에 두 차례 습격이 가해져 재산 피해가 발생했고, 아들 유리는 심하게 구타당했다. 결국 흐멜니츠키는 가족을 치히린의 친척 집으로 옮겼다. 그는 바르샤바로 가서 국왕에게 도움을 요청했지만, 국왕은 귀족의 의지를 거스를 수 없었다.[7]

폴란드 관리들로부터 지원을 받지 못한 흐멜니츠키는 코사크 친구들과 부하들에게 의지했다. 폴란드인들에게 부당하게 대우받는 코사크의 사례는 그의 연대뿐 아니라 시치 전체에서 지지를 얻었다. 1647년 가을, 흐멜니츠키는 우크라이나 전역의 코사크 지도자들과 회담을 가졌다. 그의 활동은 폴란드 당국의 의심을 샀고, 그는 체포되었다. 폴코우니크(대령) 미하일로 크리체프스키는 흐멜니츠키의 탈출을 도왔고, 그는 지지자들과 함께 자포리지야 시치로 향했다.[7]

폴란드 국왕 블라디스와프 4세 바사가 추진한 오스만 제국과의 전쟁 계획이 세임에서 취소되면서 코사크들은 반란 직전에 있었다. 코사크들은 폴란드-리투아니아 연방과 오스만 제국 간의 평화 조약으로 인해 해적 활동이 금지된 것에 불만을 품고, 오스만 제국에 대한 공격을 재개하려 했다. "불신자들"과의 적대 행위에 대한 소문은 기쁨으로 받아들여졌고, 약탈이 없다는 소식은 폭발적인 것이었다.[8]

흐멜니츠키의 전략이 없었다면 코사크 반란은 1637~1638년의 대반란처럼 흐지부지되었을 것이다. 1637년 반란에 참여했던 그는 코사크는 훌륭한 보병을 가지고 있지만, 폴란드 기병대와는 대적할 수 없다는 것을 깨달았다. 그러나 코사크 보병과 크림 타타르 기병을 결합하면 균형 잡힌 군사력을 확보하여 코사크에게 폴란드군을 물리칠 기회를 줄 수 있었다.

3. 2. 봉기 준비

리비우의 예수회 학교를 졸업한 것으로 추정되는 보흐단 흐멜니츠키는 귀족 가문 출신이었다. 22세에 그는 아버지를 따라 폴란드-리투아니아 연방에 복무하며 몰다비아 귀족 전쟁에서 오스만 제국과 싸웠다. 콘스탄티노플에서 포로 생활을 한 후, 등록 코사크로 고향에 돌아와 수보티우에 정착했다. 그는 스타니스와프 코니에츠폴스키의 원정에 참여하고, 바르샤바에서 블라디스와프 4세 바사 국왕에게 사절단을 이끄는 등 코사크 내에서 존경받았다.[7]그러나 알렉산데르 코니에츠폴스키가 흐멜니츠키의 토지를 빼앗으려 하면서 그의 삶은 바뀌었다. 1647년 치히린의 스타로스타 다니엘 차플린스키가 코니에츠폴스키를 대신하여 흐멜니츠키를 괴롭혔다. 두 차례 수보티우에 습격이 가해져 재산 피해가 발생했고, 아들 유리 흐멜니츠키는 심하게 구타당했다. 흐멜니츠키는 국왕에게 도움을 요청했지만, 국왕은 귀족의 의지를 거스를 힘이 없었다.[7]

폴란드 관리들에게 지원받지 못한 흐멜니츠키는 코사크들에게 의지했다. 1647년 가을, 그는 우크라이나 전역의 코사크 지도자들과 회담을 가졌다. 그의 활동은 폴란드 당국의 의심을 샀고, 체포되었으나 미하일로 크리체프스키의 도움으로 탈출하여 자포리지야 시치로 향했다.

폴란드 국왕 블라디스와프 4세 바사가 추진한 오스만 제국과의 전쟁 계획이 세임에서 취소되면서 코사크들은 반란 직전에 있었다. 코사크들은 폴란드-리투아니아 연방과 오스만 제국 간의 평화 조약으로 인해 해적 활동이 금지된 것에 불만을 품고, 오스만 제국에 대한 공격을 재개하려 했다.[8]

흐멜니츠키는 코사크 보병과 크림 타타르 기병을 결합하면 균형 잡힌 군사력을 확보할 수 있다고 생각했다.

4. 봉기의 전개

Початок повстання|포차토크 포브스타냐|봉기의 시작uk 이후 흐멜니츠키가 이끄는 코사크 군은 연방군에 맞서 연이은 승리를 거두었다. 1648년 조브티 보디 전투와 코르순 전투에서 등록 코사크의 배신과 함께 연방군을 격파했고, 미콜라이 포토츠키와 마르친 칼리노프스키 두 헤트만은 포로로 잡혔다.[9]

블라디스와프 4세 바사 국왕의 사망으로 폴란드는 혼란에 빠졌고, 흐멜니츠키는 빌라 체르크바에서 폴란드 왕관에 코사크의 권익 보장을 요구했다. 이후 필리야프치 전투에서 농민 반란군과 합류하여 폴란드군에 큰 타격을 입혔다.

흐멜니츠키는 리비우를 포위했다가 몸값을 받고 해제한 후, 자모시치를 포위하던 중 새 국왕 얀 2세 카지미에시의 선출 소식을 들었다. 얀 2세는 코사크에게 특권을 약속했고, 흐멜니츠키는 군사 행동을 중단했다. 1648년 크리스마스에 키이우에 개선 입성하여 "모세, 구세주, 구원자"로 칭송받았다.

1649년 2월, 페레야슬라우 협상에서 흐멜니츠키는 자신이 "루스의 유일한 전제군주"라고 선언하며 독립 국가 지도자로서의 야망을 드러냈다.[10] 빌뉴스 찬사시(1650~1651)는 "폴란드에는 얀 2세 카지미에시 바사 국왕, 루스에는 보흐단 흐멜니츠키 헤트만"이라고 칭송했다.[11]

즈바라주 전투와 즈보리우 전투 이후 즈보리우 조약을 통해 코사크는 많은 특권을 얻었으나, 1651년 베레스테치코 전투에서 대패하고 크리미아 타타르에게 버려져 빌라 체르크바 조약을 체결해야 했다. 1652년 바티 전투에서 복수하며 바티 학살을 일으켰다.[12][13]

크림 칸국 타타르인들은 노예 획득을 위해 봉기에 참여했고, 이로 인해 크림 노예 시장에 많은 포로가 쏟아졌다.

베레스테치코 전투의 피해로 독립은 어려워졌고, 흐멜니츠키는 폴란드-리투아니아와 모스크바 사이에서 선택해야 했다.

코사크, 스웨덴 왕국, 러시아 차르국 사이의 갈등이 심화되는 가운데, 흐멜니츠키는 뇌졸중으로 1657년 8월 6일 사망했다.[53] 그의 사후 코사크 국가는 쇠퇴기에 접어들었다.

4. 1. 초기 전투 (1648)

1648년 1월 25일, 흐멜니츠키는 400~500명의 코사크를 이끌고 자포로지아 시치로 향했고, 연방 정부가 배치한 경비병들을 빠르게 제거했다.[9] 시치에서 그의 연설과 외교술은 억압받던 루테니아인(우크라이나인)들의 마음을 사로잡았다. 연방군의 시치 탈환 시도가 격퇴되자 더 많은 병력이 합류했고, 코사크 라다는 그달 말 흐멜니츠키를 헤트만으로 선출했다. 흐멜니츠키는 크리미아에 사절을 보내 타타르에게 연방에 대한 공동 공격을 제안했다.1648년 4월, 봉기 소식이 연방 전역에 퍼졌다. 연방의 대왕관 헤트만 미콜라이 포토츠키와 야전 왕관 헤트만 마르친 칼리노프스키는 예레미 비슈니오비에츠키에게 지원을 요청하지 않고, 포토츠키의 아들 스테판의 지휘 아래 3,000명의 병사를 흐멜니츠키에게 보냈다.[9] 흐멜니츠키는 군대를 이끌고 조브티 보디 전투에서 이들을 맞이했고, 이 전투에서 상당수의 등록 코사크가 흐멜니츠키 측으로 합류했다. 이 승리에 이어 코르순 전투에서 연방군을 격파하면서 포토츠키와 칼리노프스키는 타타르에게 포로로 잡혔다.

이후 폴란드는 블라디스와프 4세 바사 국왕이 1648년에 사망하면서 지도자가 없는 혼란에 빠졌고, 귀족(슈략타)들은 농민들을 피해 도망쳤으며, 궁전과 토지는 불탔다. 흐멜니츠키의 군대는 서쪽으로 진군했다.

흐멜니츠키는 빌라 체르크바에서 군대를 멈추고 폴란드 왕국에 등록 코사크 수 증가, 정교회 반환, 코사크 임금 지급 등 일련의 요구사항을 제시했다.

흐멜니츠키는 필리야프치 전투에서 농민 반란군과 합류하여 폴란드군에 큰 타격을 입혔다.

흐멜니츠키가 반란을 준비하고 있다는 것을 알게 된 폴란드 정부는 미코와이 포토츠키와 마르친 카리노프스키가 이끄는 정규군에게 진압을 명령했다. 1648년 봄, 흐멜니츠키는 크림 칸국과 동맹을 맺고 크림 타타르인들의 지원을 약속받았다.[45] 4월 29일, 포토츠키 아들의 지휘 아래 1만 명이 넘는 선봉대가 Жовті Води|조브티 보디uk ([47]) 부근에서 흐멜니츠키의 코사크 및 투하이 베이의 타타르 연합군과 충돌했다.[46] 연합군이 우세하자 정규군 선봉대는 요새에 갇혀 협상을 원했지만, 1천 명이 넘는 등록 코사크들이 지휘관 Іван_Барабаш|이반 바라바시uk 등을 살해하고 흐멜니츠키에게 투항하면서 협상은 결렬되었다.[45] 5월 15일 밤, 선봉대는 포위망을 돌파하려 했으나 크냐지 바이라크이에서 코사크 군의 사격을 받고 궤멸되었다.

초전 승리 후, 코사크-타타르 연합군은 북상하여 5월 25일 콜리스니(Kolisni) 마을 근처 정부군 본진을 포위했다. 지휘관 포토츠키와 카리노프스키는 탈출을 시도했지만, 코사크는 함정을 설치했다. 다음 날, 정부군은 탈출했지만 호리호바 디브로바 협곡에서 코사크와 타타르 군의 공격을 받아 붕괴되었다. 정부군의 8할이 전사했고, 두 지휘관을 포함한 군인들은 타타르 포로가 되어 크림 칸국으로 압송되었다.

이 승리로 우크라이나에서 정부군이 와해되고 치안이 악화되었다. 농민과 도시민들이 봉기하여 귀족, 성직자, 유대인 등을 학살하기 시작했다. 막심 크리보니스 연대장이 이들을 이끌었다. 야렘 비슈네베츠키 공이 반란 진압에 나섰지만, 오히려 민중의 저항을 더욱 키웠다.

1648년 5월 20일, 블라디스와프 4세가 서거했다. 폴란드 정부는 코사크와 평화 협상을 시작했지만,[48] 귀족 사병 부대를 동원했다. 9월 상순 협상이 결렬되고, 4만 명의 정규군과 6만 명의 코사크 군이 다시 맞붙었다. 9월 21일 양군은 피야우츠 마을[49] 부근에서 대치했고, 9월 23일 전투가 시작되었다. 정규군 기병대가 코사크 진지를 공격했지만 후퇴했고, 코사크 보병은 반격하여 적 보병을 전멸시킨 후 본진에 접근했다. 정규군 사령관[50]과 장교들이 패주하자, 다른 귀족들과 부하들은 무기, 군기, 군량, 보물을 버리고 도망쳤다. 코사크는 800만폴란드 즈워티에 해당하는 전리품을 얻었다.[51]

3연승한 코사크 군은 타타르 지원군과 함께 1648년 10월 서우크라이나의 볼리니아와 갈리치아 지방으로 침입하여 리비우를 포위했다. 포위는 3주간 지속되었지만, 시민들은 120만폴란드 즈워티를 코사크에게 지불했다.

1648년 11월 코사크-타타르 연합군은 폴란드 본토에 침입하여 자모시치를 포위했다. 바르샤바가 위험에 처한 가운데, 얀 2세가 새로운 국왕으로 선출되었고, 자모시치가 함락 직전 정부는 흐멜니츠키와 평화 협상을 재개했다. 코사크 군은 우세했지만 추위, 전염병, 식량 부족 등에 시달렸고, 협상에 응했다. 흐멜니츠키의 요구는 반란자 사면, 등록 코사크 수 증가, 우크라이나에서 코사크 자치권 회복, 코사크 영토 내 폴란드군 주둔 금지 등이었다.[52] 11월 23일, 폴란드 정부가 일시적으로 요구를 수용하여 휴전 협정을 맺었고, 흐멜니츠키는 군대를 이끌고 우크라이나로 귀환했다.

4. 2. 봉기의 확산

1648년 4월, 봉기 소식은 폴란드-리투아니아 연방 전역으로 퍼져나갔다. 연방의 대왕관 헤트만 미콜라이 포토츠키와 야전 왕관 헤트만 마르친 칼리노프스키는 봉기의 규모를 과소평가했거나, 확산을 막기 위해 신속하게 행동하고자 예레미 비슈니오비에츠키로부터 추가 병력을 기다리지 않고 스테판 포토츠키의 지휘 아래 3,000명의 병사를 흐멜니츠키에게 보냈다.[9] 흐멜니츠키는 군대를 이끌고 조브티 보디 전투에서 이들을 맞아 싸웠는데, 이 전투에서 상당수의 등록 코사크들이 연방에서 흐멜니츠키 측으로 넘어왔다. 이 승리에 이어 코르순 전투에서 연방군을 격파하면서, 포토츠키와 칼리노프스키는 타타르에게 포로로 잡혔다.병력과 군 지휘부의 손실 외에도, 폴란드는 1648년 블라디스와프 4세 바사 국왕의 사망으로 지도자 없이 혼란에 빠졌다. 슈략타는 농민들로부터 도망쳤고, 그들의 궁전과 토지는 불탔다. 흐멜니츠키의 군대는 서쪽으로 진군했다.

흐멜니츠키는 빌라 체르크바에서 군대를 멈추고 폴란드 왕관에 등록 코사크 수 증가, 정교회 신자들로부터 빼앗긴 교회의 반환, 5년 동안 지급되지 않은 코사크 임금 지급 등 일련의 요구 사항을 제시했다.

흐멜니츠키의 개인적인 분노와 루테니아 국가의 통치자가 되려는 야망은 단순한 반란을 국가 운동으로 확대시켰다. 흐멜니츠키는 필리야프치 전투에서 농민 반란에 합류하여 폴란드군에 큰 타격을 입혔다.

일부 자료에 따르면 흐멜니츠키는 20만 레드 굴덴을 받는 대가로 리비우 포위 공격을 하지 않기로 했지만, 흐루셰프스키는 흐멜니츠키가 약 2주 동안 실제로 리비우를 포위했다고 밝혔다. 몸값을 받은 후, 그는 자모시치를 포위하여 새로운 폴란드 국왕 얀 2세 카지미에시의 선출 소식을 들었다. 흐멜니츠키는 그를 지지했다. 흐루셰프스키에 따르면 얀 2세 카지미에시는 그에게 선출 사실을 알리고 코사크와 모든 정교도에게 다양한 특권을 부여할 것이라고 보장하는 편지를 보냈다. 그는 흐멜니츠키에게 캠페인을 중단하고 왕실 사절단을 기다릴 것을 요청했다. 흐멜니츠키는 이에 따르겠다고 답하고 돌아섰다. 그는 1648년 크리스마스에 키이우에 개선 입성하여 "폴란드 포로에서 백성을 구원하고, 구속하고, 해방한 모세, 구세주, 구원자... 빛나는 루스의 지배자"로 칭송받았다.

1649년 2월, 페레야슬라우에서 아담 키실이 이끄는 폴란드 사절단과 협상하는 동안 흐멜니츠키는 자신이 "루스의 유일한 전제군주"이며 우크라이나, 포돌리아, 볼히니아에 충분한 권력을 가지고 있으며, 그의 땅과 공국은 리비우, 케움, 할리치까지 뻗어 있다고 선언했다.[10] 이를 통해 폴란드 사절들은 흐멜니츠키가 단순한 코사크 지도자가 아니라 독립 국가의 지도자로 자리매김했으며 루스의 유산에 대한 주장을 표명했음을 알게 되었다.

빌뉴스 찬사시(1650~1651)는 "폴란드에서는 얀 2세 카지미에시 바사 국왕이지만, 루스에서는 보흐단 흐멜니츠키 헤트만이 있습니다."라고 묘사했다.[11]

즈바라주 전투와 즈보리우 전투 이후 흐멜니츠키는 즈보리우 조약을 통해 코사크에게 많은 특권을 얻었다. 그러나 적대 행위가 재개되자 그의 군대는 1651년 베레스테치코 전투에서 대패했고, 이전 동맹이었던 크리미아 타타르에게 버려졌다. 그들은 빌라 체르크바에서 빌라 체르크바 조약을 체결해야 했다. 1년 후인 1652년, 코사크는 바티 전투에서 복수했는데, 흐멜니츠키는 코사크들에게 모든 폴란드 포로를 죽이라고 명령했고, 포로 소유에 대한 대가로 타타르들에게 지불했다. 이 사건은 바티 학살로 알려져 있다.[12][13]

베레스테치코 전투에서 코사크가 입은 큰 피해로 인해 독립 국가 건설은 어려워졌다. 흐멜니츠키는 폴란드-리투아니아의 영향력 아래 머물 것인지, 아니면 모스크바와 동맹을 맺을 것인지 결정해야 했다.

크림 칸국의 타타르인들은 오스만 제국의 속국이었는데, 이 반란에 참여하여 노예로 팔 수 있는 포로를 얻었다. 노예 약탈로 인해 봉기 당시 크림의 노예 시장에 많은 포로가 쏟아져 들어왔다. 오스만 제국의 유대인들은 자국민들의 석방을 위한 집단적인 몸값 지불을 위해 자금을 모았다.

코사크와 농민(「포스폴리티」(pospolity)[37]로 알려짐)은 폴란드 슈략타 구성원과 그들의 협력자들을 학살했지만, 폴란드의 보복, 타타르족의 습격, 기근, 전염병, 그리고 전쟁으로 인한 파괴로 끔찍한 인명 피해를 입었다.

봉기 초기, 예레미 비시뇨비에츠키 대귀족의 군대는 서쪽으로 후퇴하면서 민간인들에게 보복을 가해 마을과 촌락을 불태웠다. 흐멜니츠키의 타타르 동맹군은 코사크의 항의에도 불구하고 민간인에 대한 습격을 계속했다. 코사크가 러시아 차르국과 동맹을 맺은 후에도 타타르족의 습격은 억제되지 않았고, 기근이 시작되면서 전국의 광대한 지역이 인구가 감소했다. 당시 폴란드 장교의 보고서에는 "길가와 성에서 발견된 유아의 수만 해도 1만 명에 달할 것이라고 추산한다. 나는 그들을 들판에 매장하도록 명령했고, 한 무덤에만 270구가 넘는 시체가 있었다… 모든 유아는 1세 미만이었는데, 그 이상의 아이들은 포로로 끌려갔기 때문이다. 살아남은 농민들은 무리를 지어 다니며 불행을 애도하고 있다"라는 내용이 담겨 참상의 규모를 보여준다.

1654년 가을부터 1655년 봄까지 "브라츠와우 전투" 기간 동안 스테판 차르니에츠키의 군대는 크림 타타르족의 지원을 받아 10만 명의 우크라이나인을 학살했다.[38] 일부 자료에서는 그 수가 30만 명에 달한다고 주장하기도 한다.[39]

4. 3. 코사크 국가 수립 (1649)

1648년 1월, 흐멜니츠키는 400~500명의 코사크를 이끌고 자포로지아 시치를 장악하고, 연방군의 경비병들을 제거했다. 그의 연설과 외교술은 억압받던 루테니아인들의 지지를 얻었고, 더 많은 병력이 합류했다. 코사크 라다는 그를 헤트만으로 선출했고, 그는 전투원 모집에 힘썼다. 또한 크리미아에 사절을 보내 타타르와의 동맹을 모색했다.봉기 소식이 퍼지자, 연방의 헤트만 미콜라이 포토츠키와 마르친 칼리노프스키는 예레미 비슈니오비에츠키의 지원 없이 3,000명의 병사를 보냈다. 흐멜니츠키는 조브티 보디 전투에서 이들을 격파했고, 등록 코사크 상당수가 흐멜니츠키 측으로 합류했다. 이어서 코르순 전투에서도 승리하여 포토츠키와 칼리노프스키가 포로로 잡혔다.

폴란드는 왕 블라디스와프 4세 바사의 사망으로 지도자 공백 상태에 빠졌고, 슈략타는 농민들을 피해 도망쳤다. 흐멜니츠키는 빌라 체르크바에서 폴란드 왕관에 등록 코사크 수 증가, 정교회 교회 반환, 코사크 임금 지급 등을 요구했다.

농민 반란 소식에 흐멜니츠키는 귀족 출신임에도 불구하고, 루테니아 국가 통치라는 야망을 품고 반란을 국가 운동으로 확대했다. 그는 필리야프치 전투에서 폴란드군에 큰 타격을 입혔다.

흐멜니츠키는 리비우를 포위했다가 20만 레드 굴덴을 받고 해제한 후, 자모시치를 포위했다. 이때 새 국왕 얀 2세 카지미에시의 선출 소식을 듣고 그를 지지했다. 얀 2세는 흐멜니츠키에게 코사크와 정교도에게 특권을 부여하겠다고 약속했고, 흐멜니츠키는 이에 따르기로 했다. 1648년 크리스마스에 키이우에 개선 입성하여 "모세, 구세주, 구원자"로 칭송받았다.

1649년 2월, 페레야슬라우에서 폴란드 사절단과의 협상에서 흐멜니츠키는 자신이 "루스의 유일한 전제군주"이며 우크라이나, 포돌리아, 볼히니아에 대한 권력을 주장했다.[10] 이는 그가 단순한 코사크 지도자가 아니라 독립 국가 지도자를 지향함을 보여주었다.

빌뉴스 찬사시(1650~1651)는 "폴란드에는 얀 2세 카지미에시 바사 국왕, 루스에는 보흐단 흐멜니츠키 헤트만"이라고 칭송했다.[11]

즈바라주 전투와 즈보리우 전투 이후, 즈보리우 조약을 통해 코사크는 많은 특권을 얻었다. 그러나 1651년 베레스테치코 전투에서 대패하고 크리미아 타타르에게 버려져 빌라 체르크바 조약을 체결해야 했다. 1652년 바티 전투에서 복수하며 바티 학살을 일으켰다.[12][13]

베레스테치코 전투의 피해로 독립 국가 건설은 어려워졌고, 흐멜니츠키는 폴란드-리투아니아와 모스크바 사이에서 선택해야 했다.

1649년 8월 17일, 폴란드 국왕과 크림의 한(Khan) 사이에 비밀 평화 협상이 시작되었다. 국왕은 한에게 조공을 바치고 를 지불하기로 약속했다. 크림 칸국은 우크라이나 코사크의 강화를 원하지 않았기에 흐멜니츠키를 배신하고 폴란드와 평화 조약을 체결했다. 흐멜니츠키는 국왕에게 사절을 보내 코사크 자치 영역 확대, 우크라이나계 귀족 행정관 임명, 유대인과 예수회 회원 추방, 4만 명의 코사크 국군 인정, 반란군 대사면 등을 요구했다. 8월 19일, 즈보리우 조약이 체결되었고,[58] 8월 23일 즈바라주 포위가 해제되었다. 국왕은 바르샤바로, 흐멜니츠키는 키이우로 돌아갔고, 타타르는 크림으로 돌아가며 약탈과 노예 사냥을 했다.

4. 4. 전쟁의 지속과 외세 개입

1648년 4월, 봉기 소식이 연방 전역에 퍼졌다. 연방의 대왕관 헤트만 미콜라이 포토츠키와 야전 왕관 헤트만 마르친 칼리노프스키는 예레미 비슈니오비에츠키로부터 추가 병력을 모으지 않고 스테판 포토츠키의 지휘 아래 3,000명의 병사를 흐멜니츠키에게 보냈다. 흐멜니츠키는 조브티 보디 전투에서 등록 코사크 상당수가 연방에서 흐멜니츠키 쪽으로 충성을 바꾸면서 승리하였다. 이 승리는 이어 코르순 전투에서 연방군을 격파하는 것으로 이어졌고, 이 전투에서 포토츠키와 칼리노프스키는 타타르들에게 사로잡혔다.[9]폴란드는 블라디스와프 4세 바사 국왕이 1648년에 사망하여 지도자가 없는 혼란에 빠졌다. 흐멜니츠키는 빌라 체르크바에서 폴란드 왕관에 등록 코사크 수 증가, 정교회 신자들로부터 빼앗긴 교회의 반환, 5년 동안 지급되지 않은 코사크 임금 지급 등을 요구했다. 흐멜니츠키는 필리야프치 전투에서 폴란드군에 타격을 입혔다.

흐멜니츠키는 리비우를 2주간 포위한 후 200000red gulden을 받고 물러났으며, 자모시치를 포위하여 얀 2세 카지미에시의 선출 소식을 들었다. 얀 2세는 흐멜니츠키에게 코사크와 정교도에게 특권을 부여하겠다고 약속하는 편지를 보냈고, 흐멜니츠키는 이에 따라 군사 행동을 중단했다. 1648년 크리스마스에 흐멜니츠키는 키이우에 개선 입성하여 "모세, 구세주, 구원자"로 칭송받았다.

1649년 2월, 페레야슬라우에서 협상하는 동안 흐멜니츠키는 자신이 "루스의 유일한 전제군주"이며 우크라이나, 포돌리아, 볼히니아에 충분한 권력을 가지고 있다고 선언했다.[10] 빌뉴스 찬사시(1650~1651)는 "폴란드에는 얀 2세 카지미에시 바사 국왕이지만, 루스에는 보흐단 흐멜니츠키 헤트만이 있습니다."라고 칭송했다.[11]

즈바라주 전투와 즈보리우 전투 이후 흐멜니츠키는 즈보리우 조약에 따라 코사크에게 많은 특권을 얻었다. 그러나 1651년 베레스테치코 전투에서 대패하고 크리미아 타타르에게 버려져 빌라 체르크바 조약을 수용해야 했다. 1652년 코사크는 바티 전투에서 복수했는데, 흐멜니츠키는 코사크들에게 모든 폴란드 포로를 죽이라고 명령했고, 이 사건은 바티 학살로 알려져 있다.[12][13]

크림 칸국의 타타르인들은 봉기에 참여하여 노예로 팔 수 있는 포로를 얻었다. 노예 약탈로 인해 봉기 당시 크림의 노예 시장에 많은 포로가 쏟아져 들어왔다.

1652년 봄, 폴란드-리투아니아 연방의 세임(국회)이 빌라 체르크바 조약 비준을 거부하자 흐멜니츠키는 코사크 장관들에게 새로운 전쟁을 위한 준비를 명령했다. 몰도바 공국 원정 중 폴란드는 코사크 군을 저지하기 위해 마르친 칼리노프스키가 이끄는 군대를 파견했다. 6월 1일, 코사크-타타르 연합군은 폴란드군을 공격하여 많은 지휘관을 사살하고 1만 명이 넘는 적병을 살해했다. 3천 명의 폴란드 병사가 포로로 잡혀 베레스테치코 전투의 복수로 참수되었다.

베레스테치코에서 코사크가 입은 피해로 인해 독립 국가 건설은 불가능하게 되었다. 흐멜니츠키는 폴란드-리투아니아의 영향력 아래 머물 것인지, 아니면 모스크바와 동맹을 맺을 것인지 결정해야 했다.

4. 5. 흐멜니츠키의 죽음과 봉기의 종결 (1657)

폴란드-리투아니아 연방과의 전쟁이 성공적으로 진행되면서, 동맹 관계에 있던 코사크 국가, 스웨덴 왕국, 러시아 차르국 사이에는 갈등이 발생하기 시작했다. 흐멜니츠키는 우크라이나인이 거주하는 모든 지역을 코사크 국가의 지배하에 두려고 했지만, 스웨덴은 서우크라이나 갈리치아 지역을 자국 영토로 삼으려 했기 때문에 코사크의 요구를 거절했다.[53] 또한 남벨라루스에는 실제로 코사크 연대 행정 제도가 설치되었음에도 불구하고, 러시아는 이 지역이 러시아 차르국에 속한다고 주장했다.동맹국과의 갈등이 심화되는 가운데, 러시아 차르국은 스웨덴의 강화를 경계하여 1656년 5월 스웨덴에 선전포고를 했다. 그리고 폴란드-리투아니아 연방에 평화를 제안하고, 8월 22일에 빌뉴스에서 평화 협상을 시작했다. 협상에는 러시아 측과 폴란드-리투아니아 측 사절단이 참가했지만, 파견된 코사크 사절단의 참가는 러시아 측의 요구에 의해 거절되었다. 이를 알게 된 흐멜니츠키는 러시아 차르국의 보호에서 벗어나기로 결심하고, 11월에 일방적으로 트란실바니아, 발라키아, 몰도바, 오스트리아, 크림, 폴란드, 오스만 제국과 외교 관계를 재개하고, 안틴 주다노비치가 이끄는 2만 명의 코사크 군을 스웨덴군에 지원군으로 보냈다.[53]

그러나 러시아 차르국과의 국교 단절은 시기적으로 불리했다. 흐멜니츠키는 중병을 앓고 있었고, 1657년 초 그의 후계자로 결정된 아들 유리는 16세의 미숙한 청년이었다. 코사크 내부에는 친러시아파, 친폴란드파, 친오스만파 등의 파벌이 생겨났고, 우크라이나 국내는 충분히 통일되지 않았다. 이러한 상황에서 1657년 8월 6일, 흐멜니츠키는 뇌졸중으로 쓰러져 사망했다.[53] 그의 권위로 억눌려 있던 코사크 장로들의 불화가 표면화되고, 이웃 나라에 조종당하며 서로 싸우기 시작했다. 흐멜니츠키의 난이 끝나고, 그 과정에서 건설된 코사크 국가는 "황폐기"라고 불리는 쇠퇴기에 들어섰다.

5. 봉기의 결과

흐멜니츠키 봉기는 단순한 코사크의 반란을 넘어, 동유럽 전체의 역사에 거대한 영향을 미친 사건이었다. 이 봉기로 인해 폴란드-리투아니아 연방은 급격히 쇠퇴했고, 우크라이나 민족의 정체성이 형성되었으며, 러시아는 동유럽의 새로운 강자로 떠올랐다.

주요 결과:

- 폴란드-리투아니아 연방의 쇠퇴: 17세기 전반 유럽의 주요 강대국이었던 폴란드-리투아니아 연방은 봉기로 인해 막대한 인적, 물적 피해를 입었다. 특히 현재 우크라이나 지역에서 폴란드 귀족, 관리, 사제들이 추방되거나 살해되면서 연방의 지배력은 크게 약화되었다.[14] 1648년부터 1667년까지(봉기뿐만 아니라 폴란드-러시아 전쟁과 스웨덴 침략도 포함되는 기간)의 폴란드-리투아니아 연방 전체 인구 손실은 약 400만 명으로 추산된다(대략 1100만~1200만 명에서 700만~800만 명으로 감소).[20]

- 우크라이나 민족 정체성 형성: 봉기를 통해 우크라이나인들은 자포로지야 코사크 군이라는 독자적인 정치 세력을 형성하고, 농노제에서 벗어나 자유로운 농민 사회를 건설했다. 이는 우크라이나 민족의식이 성장하는 중요한 계기가 되었다.[53]

- 러시아의 부상: 흐멜니츠키는 폴란드에 대항하기 위해 러시아 차르국과 페레야슬라프 조약을 체결했고, 이는 러시아-폴란드 전쟁 (1654년-1667년)으로 이어졌다. 이 전쟁의 결과로 러시아는 우크라이나를 포함한 동유럽 지역에서 영향력을 확대하며 강대국으로 성장했다.

- 인구 감소 및 사회 혼란: 봉기 과정에서 폴란드인, 우크라이나 귀족, 가톨릭 성직자, 유대인 등 수많은 사람들이 학살당했고, 살아남은 사람들도 기근과 전염병으로 고통받았다. 특히, 당시 경제 활동에 중요한 역할을 했던 유대인 사회가 큰 타격을 입었다.[80]

5. 1. 코사크 국가의 쇠퇴

흐멜니츠키 봉기로 거의 모든 폴란드 귀족, 관리, 사제들이 현재 우크라이나 땅에서 몰살당하거나 쫓겨났다. 봉기로 인한 연방의 인구 손실은 백만 명이 넘었으며, 유대인들도 큰 피해를 입었다.[14]이 봉기는 폴란드 역사에서 대홍수 시대를 열었고, 우크라이나인들은 폴란드 지배에서 일시적으로 해방되었지만 곧 러시아의 지배를 받게 되었다. 1654년 흐멜니츠키는 코사크들에게 페레야슬라프 조약에서 러시아 차르와 동맹을 맺도록 설득했고, 이는 러시아-폴란드 전쟁 (1654년-1667년)으로 이어졌다. 폴란드-리투아니아와 러시아가 1657년 빌뉴 휴전에 서명하고 반스웨덴 동맹에 합의했을 때, 흐멜니츠키의 코사크들은 스웨덴의 트란실바니아 동맹군의 연방 침략을 지지했다.[14]

연방이 약해짐에 따라 코사크들은 러시아 제국에 점점 더 통합되었고, 그들의 자치권과 특권은 침식되었다. 이러한 특권의 잔재는 대북방 전쟁(1700년~1721년) 이후에 점차 폐지되었는데, 이 전쟁에서 헤트만 이반 마제파는 스웨덴 편에 섰다. 1795년 마지막 폴란드 분할이 연방의 존재를 끝낼 무렵, 많은 코사크들은 이미 우크라이나를 떠나 쿠반을 식민지화했고, 그 과정에서 러시아화되었다.[15]

봉기가 언제 끝났는지에 대한 자료는 다양하다. 러시아와 일부 폴란드 자료는 페레야슬라프 조약을 전쟁 종식으로 지목하여 봉기의 종료일을 1654년으로 제시한다.[16] 우크라이나 자료는 1657년 흐멜니츠키의 사망을 종료일로 제시하고[17][18] 일부 폴란드 자료는 1655년과 예지에르나 전투(1655년 11월)를 종료일로 제시한다. 봉기의 마지막 단계와 러시아-폴란드 전쟁 (1654년-1667년)의 시작은 코사크와 러시아군이 동맹을 맺었기 때문에 어느 정도 겹친다.

흐멜니츠키 봉기는 동유럽 역사의 큰 전환점이었다. 이 봉기로 17세기 전반 유럽 열강 중 하나였던 폴란드-리투아니아 연방이 쇠퇴하기 시작했고, 우크라이나인의 근세 국가인 "자포로지야 코사크 군"이 탄생했다. 이 국가는 러시아 차르국의 보호하에 들어감으로써, 러시아 차르국은 동유럽에서 지배 영역을 확장하고 러시아 제국으로 변신하기 위한 중요한 발걸음을 내디뎠다. 흐멜니츠키 사후, 러시아 차르국은 우크라이나 내 반러시아 세력을 격멸하고, 17세기 후반부터 18세기에 걸쳐 우크라이나를 발판 삼아 스웨덴 왕국(발트 제국)과 오스만 제국을 무너뜨리고 크림 칸국과 폴란드-리투아니아 연방을 멸망시켰다.

하지만 정치적·사회적 변화와 동시에, 흐멜니츠키 봉기는 우크라이나와 주변 국가에 살던 사람들에게 큰 피해를 가져왔다. 코사크와 우크라이나 서민들은 봉기가 자신들을 억압해 온 지배 계급, 이교도, 외국인에 대한 복수전이라고 믿고, 폴란드인과 우크라이나 귀족, 가톨릭 성직자, 유대인 세금징수관과 관리 등을 무자비하게 살해했다.[80] 봉기군에 가담하지 않거나 봉기를 지원하지 않는 자들도 신분, 종교, 민족을 불문하고 참살했다. 또한 한때 코사크의 동맹자였던 타타르는 우크라이나 마을에서 마음껏 노예 사냥을 했다.[81] 그 결과 우크라이나 인구는 급격히 감소했고, 농업 생산이 쇠퇴하면서 기근과 전염병이 만연했다. 많은 우크라이나 난민은 몰도바와 러시아 차르국 영내로 도망쳐 새로운 마을을 건설했다.[82]

5. 2. 우크라이나 분할

몇 달 만에 거의 모든 폴란드 귀족, 관리, 사제들이 현재 우크라이나 땅에서 몰살당하거나 쫓겨났다. 봉기로 인한 폴란드-리투아니아 연방의 인구 손실은 백만 명이 넘었다. 봉기는 폴란드 역사에서 대홍수로 알려진 시대를 시작했는데, 이는 우크라이나인들을 폴란드 지배에서 일시적으로 해방시켰지만 곧 러시아 지배를 받게 되었다. 1654년 흐멜니츠키는 코사크들에게 페레야슬라프 조약에서 러시아 차르와 동맹을 맺도록 설득했고, 이는 러시아-폴란드 전쟁 (1654년-1667년)으로 이어졌다.[14] 연방이 점점 약해짐에 따라 코사크들은 러시아 제국에 점점 더 통합되었고, 그들의 자치권과 특권은 침식되었다. 이러한 특권의 잔재는 대북방 전쟁(1700년~1721년) 이후에 점차 폐지되었다.[15] 1795년 마지막 폴란드 분할이 연방의 존재를 끝낼 무렵, 많은 코사크들은 이미 우크라이나를 떠나 쿠반을 식민지화했고, 그 과정에서 러시아화되었다.

페레야슬라프 조약은 1648년부터 1653년에 걸쳐 건립된 코사크 국가의 존재를 법적으로 인정했다. 이 국가는 "자포리지야 코사크 군"이라는 공식적인 국호를 가지고 있었으며, 군사 국가였다고 여겨진다.[53] 국가의 원수는 헤트만이었다. 그 영토는 드니프로 강을 중심으로 현재의 우크라이나 중부에서 남쪽 벨라루스까지 확대되어 있었다. 면적은 약 200000km2이고 인구는 약 300만 명이었다고 한다.[53] 1660년대까지 국가의 수도는 흐멜니츠키의 고향인 치히린 성에 있었다.

흐멜니츠키 봉기는 동유럽 역사의 큰 전환점이었다. 17세기 전반 유럽 열강 중 하나였던 폴란드-리투아니아 연방이 쇠퇴하기 시작하면서, 우크라이나인의 근세 국가인 "자포리지야 코사크 군"이 탄생했다. 이 국가가 러시아 차르국의 보호하에 들어감으로써, 러시아 차르국은 동유럽에서 지배 영역을 확장하고 러시아 제국으로 변신하기 위한 중요한 발걸음을 내디뎠다.

5. 3. 사회 변화

몇 달 만에 거의 모든 폴란드 귀족, 관리, 사제들이 현재 우크라이나 땅에서 몰살당하거나 쫓겨났다. 봉기로 인한 폴란드-리투아니아 연방의 인구 손실은 백만 명이 넘었다. 또한 유대인들은 ''슈략타''(szlachta) 정권의 가장 수적으로 많고 접근하기 쉬운 대표자였기 때문에 상당한 손실을 입었다.[14]흐멜니츠키 봉기는 16세기부터 17세기 전반 폴란드-리투아니아 연방에서 자주 일어났던 코사크 반란 중에서도 유례없는 규모였다. 1648년 코사크의 봉기는 최초로 우크라이나 민중의 광범위한 지지를 얻었고, 폴란드-리투아니아 연방은 1년도 채 안 되는 기간에 영토의 3분의 1을 잃었다. 우크라이나에 존재했던 중세 시대의 사회 질서는 무너지고 근세적인 사회 구조로 바뀌었다. 목숨을 건진 귀족과 약 50~80%의 우크라이나 도시민이 코사크가 되었고, 농노였던 우크라이나 농민은 자유로운 생산자이자 토지 소유자가 되었다.[53] 사회는 군사적인 체제로 변화했고, 향락적인 삶을 살던 부유한 귀족 대신 자유를 쟁취한 코사크 전사라는 국민적 이상형이 만들어졌다. 우크라이나인들은 키예프 대공국이 멸망한 이후 수백 년 만에 스스로의 국가를 가지게 되었다.

하지만 정치적·사회적 변화와 동시에, 흐멜니츠키 봉기는 우크라이나와 주변 국가에 살던 사람들에게 큰 피해를 가져왔다. 코사크와 우크라이나 서민들은 봉기가 자신들을 억압해 온 지배 계급, 이교도, 외국인에 대한 복수전이라고 믿고, 폴란드인과 우크라이나 귀족, 가톨릭 성직자, 유대인 세금징수관과 관리 등을 무자비하게 살해했다.[80] 봉기군에 가담하지 않거나 봉기를 지원하지 않는 자들도 신분, 종교, 민족을 불문하고 참살했다. 또한 한때 코사크의 동맹자였던 타타르는 우크라이나 마을에서 마음껏 노예 사냥을 했다.[81] 그 결과 우크라이나 인구는 급격히 감소했고, 농업 생산이 쇠퇴하면서 기근과 전염병이 만연했다. 많은 우크라이나 난민은 몰도바와 러시아 차르국 영내로 도망쳐 새로운 마을을 건설했다.[82]

5. 4. 민족 정체성 형성

흐멜니츠키 봉기는 동유럽 역사의 큰 전환점으로, 17세기 전반 유럽 열강 중 하나였던 폴란드-리투아니아 연방의 쇠퇴를 가져왔다. 이와 동시에 우크라이나인의 근세 국가인 "자포로지야 코사크 군"이 탄생했다. 이 국가는 러시아 차르국의 보호를 받으며, 러시아 차르국이 동유럽에서 지배 영역을 확장하고 러시아 제국으로 변신하는 중요한 발판이 되었다. 흐멜니츠키 사후, 러시아 차르국은 우크라이나 내 반러시아 세력을 격멸하고, 17세기 후반부터 18세기에 걸쳐 우크라이나를 발판 삼아 스웨덴 왕국(발트 제국)과 오스만 제국을 무너뜨리고 크림 칸국과 폴란드-리투아니아 연방을 멸망시켰다.

16세기부터 17세기 전반 폴란드-리투아니아 연방에서는 코사크의 반란이 자주 일어났지만, 흐멜니츠키 봉기와 같은 규모는 아니었다. 1648년 코사크의 봉기는 최초로 우크라이나 민중의 광범위한 지지를 얻었고, 폴란드-리투아니아 연방은 1년도 채 안 되는 기간에 영토의 3분의 1을 잃었다. 우크라이나에 존재했던 중세 시대의 사회 질서는 무너지고 근세적인 사회 구조로 바뀌었다. 목숨을 건진 귀족과 약 50~80%의 우크라이나 도시민이 코사크가 되었고, 농노였던 우크라이나 농민은 자유로운 생산자이자 토지 소유자가 되었다.[53] 사회는 군사적인 체제로 변화했고, 향락적인 삶을 살던 부유한 귀족 대신 자유를 쟁취한 코사크 전사라는 국민적 이상형이 만들어졌다. 우크라이나인들은 키예프 대공국이 멸망한 이후 수백 년 만에 스스로의 국가를 가지게 되었다.

정치적·사회적 변화와 동시에, 흐멜니츠키 봉기는 우크라이나와 주변 국가에 살던 사람들에게 큰 피해를 가져왔다. 코사크와 우크라이나 서민들은 봉기가 자신들을 억압해 온 지배 계급, 이교도, 외국인에 대한 복수전이라고 믿고, 폴란드인과 우크라이나 귀족, 가톨릭 성직자, 유대인 세금징수관과 관리 등을 무자비하게 살해했다.[80] 봉기군에 가담하지 않거나 봉기를 지원하지 않는 자들도 신분, 종교, 민족을 불문하고 참살했다. 또한 한때 코사크의 동맹자였던 타타르는 우크라이나 마을에서 마음껏 노예 사냥을 했다.[81] 그 결과 우크라이나 인구는 급격히 감소했고, 농업 생산이 쇠퇴하면서 기근과 전염병이 만연했다. 많은 우크라이나 난민은 몰도바와 러시아 차르국 영내로 도망쳐 새로운 마을을 건설했다.[82]

5. 5. 유대인 학살

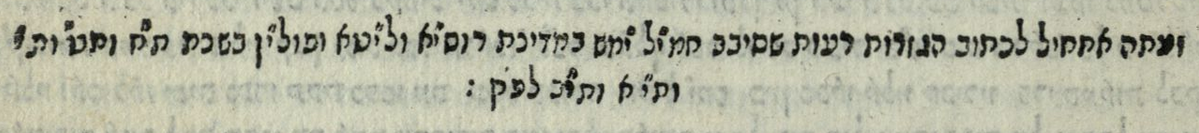

크림 칸국(Crimean Khanate)의 타타르인들은 당시 오스만 제국의 속국이었는데, 이 반란에 참여하여 노예로 팔 수 있는 포로를 얻을 수 있는 기회로 여겼다. 노예 약탈로 인해 봉기 당시 크림(Crimea)의 노예 시장에 많은 포로가 쏟아져 들어왔다. 오스만 제국의 유대인들은 자국민들의 석방을 위한 집단적인 몸값 지불을 위해 자금을 모았다.흐멜니츠키 봉기 이전에, 귀족들은 특권을 여러 세입자들에게 매각하거나 임대했는데, 그중 많은 수가 유대인이었고, 그들은 영주의 수입의 일정 비율을 받아 영주를 위해 징수한 것으로 돈을 벌었다. 영주들은 자신의 영지를 직접 감독하지 않음으로써, 세입자와 징세관들이 억압받고 오랫동안 고통받던 농민들의 증오의 대상이 되도록 방치했다. 흐멜니츠키는 폴란드인들이 그들을 "저주받은 유대인의 손에" 노예로 팔았다고 백성들에게 말했다. 이것을 전쟁의 구호로 삼아, 코사크와 농민들은 1648년에서 1649년 사이에 수많은 유대인과 폴란드-리투아니아인 도시 주민들뿐만 아니라 szlachta|폴란드 귀족pl를 학살했다. 17세기 당대의 연대기인 『예벤 메줄라(Yeven Mezulah)』는 당시 목격자인 나탄 벤 모세 하노버(Nathan ben Moses Hannover)가 다음과 같이 기록하고 있다.

> 그들이 szlachtapl, 왕실 관리 또는 유대인을 발견하는 곳마다, [코사크들은] 그들을 모두 죽였고, 여자나 아이도 예외로 두지 않았다. 그들은 유대인과 귀족들의 재산을 약탈하고, 교회를 불태우고, 사제들을 죽였으며, 온전한 것을 남기지 않았다. 그 시대에 손에 피를 묻히지 않은 사람은 드물었다...[21]

반란군 헤트만 국가의 대부분 유대인 공동체는 봉기와 그에 따른 학살로 인해 황폐화되었지만, 때때로 유대인 인구가 살아남은 경우도 있었다. 특히 브로디 마을 함락 이후가 그러했는데, 당시 인구의 70%가 유대인이었다. ''러시아 역사''로 알려진 책에 따르면, 흐멜니츠키의 논리는 대부분 상업적인 것이었고, 주요 무역 중심지였던 브로디의 유대인들은 "거래 및 이윤"에 유용하다고 판단되어 현물로 "적당한 배상금"만 지불하면 되었다.[22]

1996년 추산에 따르면 1만 5천 명에서 3만 명의 유대인이 사망하거나 포로로 잡혔고, 300개의 유대인 공동체가 완전히 파괴되었다. 2014년 추산은 우크라이나인의 민족 봉기 기간 동안 사망한 유대인 수를 1648년에서 1649년 사이 1만 8천 명에서 2만 명으로 추산한다.[3] 이 중 3천 명에서 6천 명의 유대인이 1648년 5월 네미로프에서, 1,500명이 1648년 7월 툴친에서 코사크에게 살해되었다.[3]

광범위한 살인으로 인해 빌뉴스 의회의 유대인 원로들은 1661년 7월 3일 포고령으로 축제를 금지했다. 그들은 결혼식 축하, 공개 음주, 불 축제, 가면 무도회 및 유대인 코미디언들을 제한했다.[23] 생매장당하거나, 토막나거나, 서로 죽이도록 강요받았던 학살 희생자들에 대한 이야기가 유럽 전역과 그 너머로 퍼져 나갔다. 이러한 이야기들은 많은 사람들에게 절망을 안겨주었고, 다른 사람들은 샤브타이 츠비를 메시아로 여기게 했으며,[24] 후년에 하시즘에 대한 관심이 증가하는 데 기여했다.

당시 유대인 편년사들의 기록은 많은 사상자 수를 강조하는 경향이 있었지만, 20세기 말 이후로 그 수치는 하향 조정되었다. 20세기 초 유대인 사망자 수 추산은 당시 유대인 편년사들의 기록에 근거했으며, 10만 명에서 50만 명 이상에 이르는 높은 수치를 보였다.

1916년 시몬 두브노프는 다음과 같이 말했다.

> 치명적인 10년(1648-1658년) 동안 폴란드 유대인들에게 가해진 손실은 끔찍했다. 편년사들의 보고서에 따르면 유대인 희생자 수는 10만 명에서 50만 명 사이로 다양하다. 그러나 우리가 낮은 수치를 받아들인다 하더라도, 희생자 수는 여전히 엄청나며, 서유럽의 십자군 전쟁과 흑사병의 재앙을 능가한다. 폴란드의 약 700개 유대인 공동체가 학살과 약탈을 당했다. 드니프로 강 좌안에 위치한 우크라이나 도시들, 코사크들이 거주하는 지역에서 유대인 공동체는 거의 완전히 사라졌다. 드니프로 강 우안이나 우크라이나의 폴란드 지역, 볼히니아와 포돌리아 지역에서 코사크들이 나타난 곳에서는 유대인 인구의 약 10분의 1만 생존했다.[25]

1960년대부터 1980년대까지 역사가들은 여전히 10만 명을 유대인 사망자 수의 합리적인 추정치로 간주했고, 에드워드 플래너리에 따르면 많은 사람들이 그것을 "최소치"로 생각했다.[26]

최근 학술 연구에서는 사망자 수가 그보다 훨씬 적었다고 주장한다. 특히 역사 인구학 분야에서 역사 서술적 방법론이 더 널리 채택되었고, 사망자 수를 낮추는 경향이 있었다.[19] 당시 우크라이나 피해 지역의 유대인 인구에 대한 새로운 연구는 5만 명으로 추산한다.[33] 오레스트 수브텔니에 따르면

> 바인리브는 약 5만 명의 유대인이 봉기가 일어난 지역에 살았다는 것을 나타내는 שמואל_אטינגר|lt=S. Ettinger|슈무엘 에팅거he의 계산을 인용한다. ... 그들 중 많은 사람들이 살해되었지만, 유대인의 손실은 봉기와 종종 연관되는 끔찍한 수치에 도달하지 않았다. Weinryb의 말을 빌리자면 (''폴란드의 유대인'', 193–4), "그 시대의 단편적인 정보—그리고 상당 부분 후년의 정보, 회복에 대한 보고서를 포함하여—는 그 재앙이 가정했던 것만큼 크지 않았을 수도 있음을 분명히 나타낸다."

이스라엘 인구통계학자 샤울 슈탐퍼가 2003년에 히브리 대학교에서 봉기 당시 유대인 사상자 수 문제에만 전념하여 수행한 연구는 총 4만 명의 인구 중 1만 8천 명에서 2만 명의 유대인이 사망했다는 결론을 내렸다.[34] 폴 로버트 마고시는 17세기 유대인 편년사들이 "우크라이나 유대인 인구의 사망자 수에 대해 항상 과장된 수치를 제공한다"고 말한다. 오레스트 수브텔니는 다음과 같이 결론짓는다.

> 1648년에서 1656년 사이에 수만 명의 유대인들이 반군에 의해 살해되었고—신뢰할 수 있는 데이터가 부족하기 때문에 더 정확한 수치를 확립하는 것은 불가능하다—오늘날까지도 흐멜니츠키 봉기는 유대인들에게 그들의 역사상 가장 고통스러운 사건 중 하나로 간주된다.

봉기 후 20년 동안 연방은 두 차례의 주요 전쟁( 대홍수 와 러시아-폴란드 전쟁 (1654-67))을 더 겪었는데, 그 기간 동안 유대인 총 사상자 수는 2만 명에서 3만 명으로 추산된다.

유대인 사회에서는 이 학살이 Gzeyres Takh Vetat로 알려지게 되었는데, 때로는 Takh Vetat(영어로 여러 가지 방법으로 철자가 표기됨)으로 줄여서 사용되었다. 이는 유대력 5408년과 5409년을 가리키는 "408년과 409년의 (악한) 포고령"으로 번역되며, 이는 비유대력 1648년과 1649년에 해당한다.[35][36]

6. 역사적 평가

이 봉기는 폴란드와 우크라이나에 큰 영향을 미쳤다. 《불과 칼과 함께(With Fire and Sword)》는 17세기 폴란드-리투아니아 연방의 흐멜니츠키 봉기 당시를 배경으로 한 역사 소설이다.

예르지 호프만 감독의 폴란드 역사 드라마 영화 《불과 칼과 함께》는 헨리크 센키에비치의 삼부작 첫 번째 작품인 소설 《불과 칼과 함께》를 원작으로 한다.

참조

[1]

웹사이트

Cossack-Polish War

http://www.encyclope[...]

[2]

웹사이트

The Khmelnytsky insurrection

https://www.britanni[...]

[3]

서적

Atrocities, Massacres, and War Crimes: An Encyclopedia

ABC-CLIO

[4]

백과사전

Khmel'nitskiy Bogdan

https://eleven.co.il[...]

2005

[5]

백과사전

Cossacks' Uprising

http://www.jewishenc[...]

1906

[6]

서적

The Origins of the Slavic Nations: Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus

Cambridge University Press

[7]

서적

Bohdan Khmelnytsky

1954

[8]

서적

God's playground: a history of Poland: in two volumes

https://www.worldcat[...]

2005

[9]

간행물

History of the Ukrainian Nation, Volume II: The Cossack Cause

1924

[10]

서적

Bohdan Khmelnytsky. Sotsialno-politychnyi portret.

Lebid, Kiev

1995

[11]

백과사전

Khmelnytsky, Bohdan

http://www.encyclope[...]

2007-05-10

[12]

웹사이트

Rzeź polskich jeńców pod Batohem

http://historia.wp.p[...]

2014-06-03

[13]

웹사이트

Sarmacki Katyń

http://wyborcza.pl/a[...]

2014-02-14

[14]

서적

The Northern Wars: War, State and Society in Northeastern Europe 1558–1721

Longman

[15]

서적

The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999

https://books.google[...]

Yale University Press

2004

[16]

백과사전

Kozackie powstania

http://encyklopedia.[...]

[17]

웹사이트

Kozats'ka Era: § 1. Kozatsʹka revolyutsiya 1648–1657 rr.

http://history.frank[...]

[18]

백과사전

Cossack-Polish War

http://www.encyclope[...]

[19]

저널

The Urbanised Jewry of the Sandomierz and Lublin Provinces in the 18th Century: A Study in the Settlement of Population

http://www.studiajud[...]

1999

[20]

서적

Poland a Historical Atlas

http://homepage.inte[...]

Hippocrene Books

1987

[21]

서적

Borderland: A Journey Through the History of Ukraine

Westview Press

2000

[22]

서적

History of the Rus

[23]

뉴스

Catastrophe in Ukraine, Comedy Today

2011-03-01 # Spring 2011, assuming March 1st as a representative date.

[24]

서적

The Battle for God: A History of Fundamentalism

Random House

2001

[25]

서적

Judaism and the Gentile Faiths: Comparative Studies in Religion

Fairleigh Dickinson University Press

1981

[26]

서적

The Anguish of the Jews: Twenty-Three Centuries of Antisemitism

Paulist Press

2004

[27]

서적

Jews, God, and History

Signet Classic

2004

[28]

서적

Hostages of modernization: Studies on Modern Antisemitism 1870–1933/39

Walter de Gruyter

1993

[29]

서적

Ashkenaz: The German Jewish Heritage

Yeshiva University Museum

1988

[30]

뉴스

A Brief History of the Jewish People

http://www.cbsnews.c[...]

Rowman & Littlefield

2004

[31]

서적

Jewish History and You

https://www.infoplea[...]

KTAV Publishing House

2004

[32]

서적

Warfare and Armed Conflicts: A Statistical Reference to Casualty and Other Figures, 1500–1999

McFarland & Company

2002

[33]

웹사이트

Ideals Face Reality: Jewish Law and Life in Poland, 1550–1655

https://books.google[...]

2010

[34]

저널

What Actually Happened to the Jews of Ukraine in 1648?

2003

[35]

웹사이트

Gzeyres Takh Vetat

https://yivoencyclop[...]

[36]

웹사이트

Tach V'Tat

https://www.jewishhi[...]

2024-04-16

[37]

백과사전

Посполитые

https://ru.wikisourc[...]

[38]

서적

Історія польсько-українських конфліктівda

[39]

웹사이트

Stefan Charnets'kyy. Pryspaty ryaboho Sobaku. Spytayte u mertvykh Chuzhyntsiv

https://kampodsvobod[...]

2024-02-27

[40]

웹사이트

『ウクライナ史事典』

http://history.frank[...]

1993

[41]

웹사이트

コサック・ポーランド戦争(ウクライナ百科辞典)

http://www.encyclope[...]

[42]

웹사이트

『ウクライナ史の概説』

http://history.frank[...]

1997

[43]

문서

키이우현, 체르카시주, 치히린군, 스보치우村

[44]

웹사이트

『ウクライナ史の概説』

http://history.frank[...]

1997

[45]

서적

“Глава III. "Ад кромешной злобы"”

1894

[46]

문서

드니프로페트로우시크주, 조우치・보디시

[47]

문서

Zhovti Vody

[48]

문서

예지 오소린스키, 아담 크시실리

[49]

문서

후멜니츠키주, 퓐야우바村

[50]

문서

브와디스와프 도미니크 자스와프스키, 미코와이 오스트롤루크, 알렉산데르 코니에츠폴스키

[51]

웹사이트

『ウクライナ史の概説』

http://history.frank[...]

1997

[52]

웹사이트

『ウクライナ史の概説』

http://history.frank[...]

1997

[53]

웹사이트

『ウクライナ史の概説』

http://history.frank[...]

1997

[54]

문서

키이우현, 체르니히우현, 브라츠라우현, 포딜랴현, 루시현, 볼린현

[55]

문서

코사크

[56]

문서

테르노필주, 즈바라주시

[57]

문서

테르노필주, 즈보리우시

[58]

웹사이트

ズボーリウ条約の原文

http://litopys.org.u[...]

[59]

웹사이트

『ウクライナ史の概説』

http://history.frank[...]

1997

[60]

웹사이트

『ウクライナ史の概説』

http://history.frank[...]

1997

[61]

문서

비니차주, 라디진시

[62]

문서

후멜니츠키주, 주바네치村

[63]

웹사이트

『ウクライナ史の概説』

http://history.frank[...]

1997

[64]

웹사이트

『ウクライナ史の概説』

http://history.frank[...]

1997

[65]

문서

야시 (루마니아)

[66]

웹사이트

『ウクライナ史の概説』

http://history.frank[...]

1997

[67]

웹사이트

『ウクライナ史の概説』

http://history.frank[...]

1997

[68]

웹사이트

『ウクライナ史の概説』

http://history.frank[...]

1997

[69]

웹사이트

『ウクライナ史の概説』

http://history.frank[...]

1997

[70]

웹사이트

『ウクライナ史の概説』

http://history.frank[...]

1997

[71]

문서

ポーランド・リトアニア共和国などを含む当時のヨーロッパの風習では、主従関係は互いの誓約で成り立っていた。しかし、ロシア・ツァーリ国においては主従関係のありかたが異なっていたので、コサックの誓約に関する問題が生じた。

[72]

웹사이트

ウクライナ史の概説

http://history.frank[...]

1997

[73]

웹사이트

ウクライナ史の概説

http://history.frank[...]

1997

[74]

웹사이트

ウクライナ史の概説

http://history.frank[...]

1997

[75]

웹사이트

ウクライナ史の概説

http://history.frank[...]

1997

[76]

웹사이트

ウクライナ史の概説

http://history.frank[...]

1997

[77]

웹사이트

ウクライナ史の概説

http://history.frank[...]

1997

[78]

문서

現在のウクライナ・チェルカースィ州・オフマーチウ村に当たる。

[79]

문서

現在のウクライナ・リヴィウ州・ホロドク市に当たる。

[80]

웹사이트

ウクライナ史の概説, Antisemitism, ウマン巡礼の歴史―ウクライナにおけるユダヤ人の聖地とその変遷―

http://history.frank[...]

1997

[81]

서적

Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст.

Критика

2002

[82]

웹사이트

ウクライナ史の概説

http://history.frank[...]

1997

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com